Gli archetipi di Jung Nel vasto panorama della psicologia, poche teorie hanno esercitato un’influenza così profonda e...

Psicoanalisi

Psicoanalisi – PSICOLINEA

Con questo Tag di Psicolinea pubblichiamo articoli divulgativi su vari argomenti di psicoanalisi, in particolare relativi all’opera di Freud e Jung.

Terapeuti di Psicolinea:

Dr. Giuliana Proietti - Tel. 347 0375949

Dr. Walter La Gatta - Tel. 348 3314908

Costo della Terapia online, Individuale e di Coppia, 70 euro

Arnold Zweig, Sigmund Freud, l’ebraismo e il genere umano Arnold Zweig, celebre romanziere e drammaturgo del XX...

L’interpretazione dei sogni: fasi di elaborazione del libro L’interpretazione dei sogni di Freud è stato uno dei...

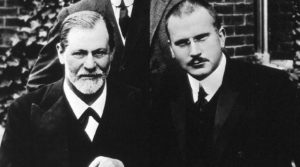

Freud e Jung come Allah e il suo Profeta Nel panorama della storia della psicologia, poche collaborazioni...

L’amata-odiata Vienna: cosa vi rimane di Freud Cosa resta di Freud e dei suoi insegnamenti nella città...