LE DIFFERENZE FRA FREUD E JUNG

GUARDA I VIDEO DI FREUDIANA SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

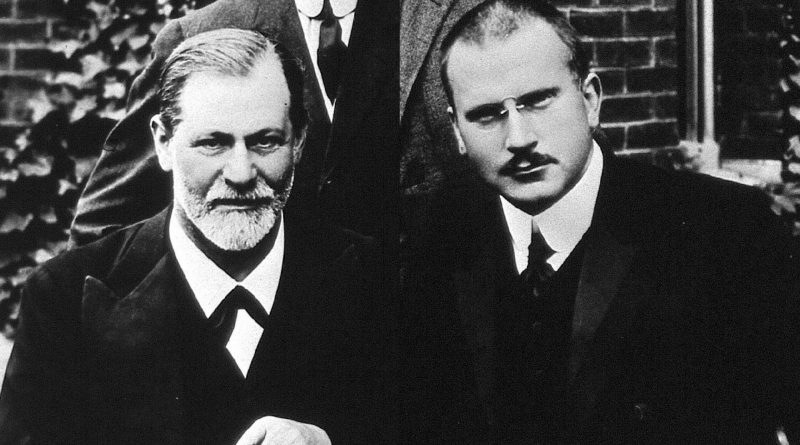

Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, due dei più influenti psicologi del XX secolo, hanno plasmato il panorama della psicologia moderna con le loro teorie. Pur condividendo un interesse comune per l’inconscio e la psicoanalisi, le loro visioni e approcci alla comprensione della mente umana differivano in modo significativo. In questo articolo, esamineremo le divergenze fondamentali tra Freud e Jung, esplorando le radici delle loro teorie e il loro impatto nel campo della psicologia.

Chi ha fondato la disciplina della psicoanalisi?

La disciplina della psicoanalisi è stata fondata da Sigmund Freud, che ha posto le basi per una comprensione approfondita delle dinamiche psicologiche.

La psicoanalisi è nata con Freud: senza Freud non ci sarebbe stato Jung e, forse, non esisterebbe oggi la terapia psicologica che chiamiamo psicoterapia.

Freud e Jung si somigliavano come persone?

No. Freud e Jung erano due persone completamente diverse: per età, cultura, condizione familiare, religione, spiritualità, interessi personali, ceto sociale, ecc.

In particolare, Freud era scettico nei confronti delle esperienze religiose, mentre Jung le considerava importanti per la comprensione della psiche umana.

E’ dunque evidente che tra i due ci fossero interpretazioni completamente diverse della realtà e della psicologia umana, che non mancarono di emergere, non appena Jung si sentì più sicuro di muoversi in autonomia.

Ci fu un periodo in cui i due psicoanalisti collaborarono insieme, andando d’accordo?

Si: in un primo momento, Carl Gustav Jung e Sigmund Freud lavorarono bene insieme, fianco a fianco.

Nel 1906 si incontrarono di persona e si piacquero dal primo momento: Jung descrisse Freud come una persona “intelligente” e Freud disse che Jung era il suo “figlio maggiore adottivo”.

Che interesse aveva Freud a cercarsi questo “figlio adottivo”?

Freud aveva la necessità di assicurare un futuro alla psicoanalisi. Lo apprendiamo dalle stesse parole di Freud che, nel 1908, scrisse al suo discepolo più dotato, Karl Abraham, in qualche modo geloso delle attenzioni riservate a Jung:

“[…] è solo grazie alla sua apparizione sulla scena che la psicoanalisi non corre più il pericolo di diventare un affare nazionale ebraico”.

Jung rappresentava una nuova opportunità per la psicoanalisi, probabilmente la sua potenzialità di diffondere la psicoanalisi oltre il contesto ebraico. Fu dunque drammatico, per Freud, scoprire che Jung, lo psicoanalista più caro alla sua causa, fosse in realtà impegnato in una sua ricerca personale, spirituale, mistica e occulta, che nulla aveva a che fare con il complesso edipico e le teorie sessuali della psicoanalisi.

INIZIA SUBITO UNA TERAPIA DI COPPIA ONLINE

INIZIA SUBITO UNA TERAPIA DI COPPIA ONLINE

CON LA DOTT.SSA GIULIANA PROIETTI

Costo della Terapia online, Individuale e di Coppia, 70 euro

Tel. 347 0375949

Telefona o usa whatsapp

Quando Freud si rese conto che Jung si stava discostando dalla psicoanalisi?

Nel 1911, quando Jung chiarì a Freud le sue intenzioni, spiegandogli di volersi dedicare per un po’ agli studi magici, per comprendere appieno quale segreto l’inconscio nascondesse nelle sue profondità.

Per Freud questi pensieri di Jung suonarono come un campanello d’allarme: se il giovane discepolo avesse continuato su questa strada, avrebbe annullato tutta la sua credibilità scientifica, sarebbe passato per mistico, si sarebbe allontanato per sempre dalla psicoanalisi.

Freud era ateo, anche se appartenente alla comunità ebraica, Jung era invece profondamente religioso e interessato al mondo dell’occulto. Studiava non solo la religione cristiana, ma anche le religioni indiane e il buddismo ed in esse trovava elementi per spiegare la psicologia umana, al di là delle (per lui) imbarazzanti spiegazioni di Freud, basate sulla sessualità e sul desiderio infantile di incesto.

Perché Freud non accettava le nuove idee di Jung?

Perché Freud sentiva come se il suo discepolo volesse ora correggerlo, censurarlo, per rendere la psicoanalisi più adatta a una società di benpensanti, togliendole tutti i riferimenti sessuali, ma Freud si rifiutava di diventare “flessibile” e di trasformare i cardini della sua psicoanalisi in concetti più “accettabili” agli altri.

Alla fine Freud si arrese, capì che il suo sogno di affidare la psicoanalisi a un non ebreo non avrebbe potuto avere seguito e confidò la sua profonda delusione a Karl Abraham, il quale convenne che Jung sembrava essere ormai tornato alle sue precedenti “inclinazioni spiritiche”.

Se Freud collocava la teoria e la pratica psicoanalitica in una visione del mondo scientifica, non religiosa e non mistica, Jung desiderava che la psicoanalisi si diffondesse tra le nazioni e rilanciasse il senso intellettuale del simbolico e del mitico. Per Jung, la psicoanalisi avrebbe dovuto parlare il “linguaggio universale” del mistico e dell’arcaico, enfatizzando la mitologia e gli aspetti dell’anima nella forma della filosofia religiosa.

Freud rifiutava chiaramente e risolutamente l’idea di Jung di trasformare la psicoanalisi in una specie di religione.

Quando avvenne la rottura finale fra i due?

La rottura finale tra Freud e Jung avvenne nel 1913. Da questo momento Jung ebbe il tempo di elaborare la sua teoria personale, che chiamò psicologia analitica, invece che psicoanalisi. Anche lo psicologo svizzero scrisse libri, insegnò all’università, ebbe numerosissimi allievi.

Relazione sull'Innamoramento - Festival della Coppia

Oggi sono più conosciute le idee di Freud o quelle di Jung?

Le idee di Jung, anche oggi, non sono così conosciute come quelle di Freud. Questo è sicuramente dovuto al fatto che è più facile accettare idee scabrose, ma con un minimo di fondamento scientifico, perfettamente spiegate, che idee mistiche e oscure, oltre che un po’ confuse, perché non chiaramente spiegate.

Gli psicoanalisti ortodossi, fra cui Ernest Jones (tra l’altro, biografo di Freud) ritenevano che Jung fosse “disceso in una pseudo-filosofia dalla quale non è mai emerso”. In effetti Jung, in alcune sue idee, somiglia più a un pensatore mistico che a uno scienziato.

Jung ha fornito contributi importanti alla psicologia tradizionale?

Si. Il lavoro di Jung ha fornito anche contributi importanti alla psicologia tradizionale, soprattutto nella descrizione e distinzione fra estroversione e introversione. Ha inoltre identificato quattro funzioni di base (pensare, sentire, percepire e intuire) che, associate all’introversione o all’estroversione, producono a loro volta otto tipi di personalità.

PER APPUNTAMENTI

Telefona o usa Whatsapp

347 0375949

Costo della Terapia online, Individuale e di Coppia, 70 euro

Su quali aspetti teorici Jung si allontanò maggiormente dalla psicoanalisi freudiana?

Eccone alcuni:

- Teoria della Libido

Jung non era d’accordo con Freud riguardo al ruolo della sessualità. Credeva che la libido non fosse solo energia sessuale, ma piuttosto una energia psichica generalizzata. Per lo psicologo svizzero lo scopo dell’energia psichica era motivare l’individuo in molti modi: a livello spirituale, intellettuale e creativo.

La libido, per Jung, è anche la fonte della motivazione dell’individuo nella ricerca del piacere e nel ridurre i conflitti.

E’ interessante notare che Jung non ha mai detto che Freud avesse sbagliato nell’interpretare la psicologia umana: se era arrivato a quelle conclusioni, doveva esserci qualcosa di vero nelle sue teorie, solo che riguardava la sua personale vicenda umana, non tutta l’umanità.

Dice infatti Jung:

“Ciò che Freud ci dice sugli istinti sessuali dell’adulto e del fanciullo, sul conflitto che ne consegue con il “principio della realtà”, sull’incesto e su cose simili, può essere preso come la più giusta espressione della sua psicologia personale. Egli ha dato forma adeguata a quanto ha osservato in se stesso”.

- Teoria dell’Inconscio

Jung non vede l’inconscio come animalesco o sessuale, ma come un qualcosa di maggiormente spirituale. Come Freud, Jung considera la psiche come composta da sistemi separati, seppure interagenti. I tre principali sistemi, per Jung, sono l’Io, l’inconscio personale e l’inconscio collettivo.

L‘Io rappresenta la mente cosciente in quanto comprende i pensieri, i ricordi e le emozioni di cui una persona è consapevole. Esso è in gran parte responsabile dei sentimenti di identità e continuità.

Come Freud, anche Jung (1921, 1933) sottolinea l’importanza dell’inconscio in relazione alla personalità, ma ritiene che esso si componga di due strati: l’inconscio personale e l’inconscio collettivo.

– L’ INCONSCIO PERSONALE è essenzialmente uguale alla versione dell’inconscio di Freud. L’inconscio personale contiene informazioni dimenticate della temporalità e anche ricordi rimossi.

Jung (1933) delinea tuttavia un’importante caratteristica della sua concezione di inconscio personale, attraverso i complessi. Un complesso è una raccolta di pensieri, sentimenti, atteggiamenti e ricordi incentrati su un singolo concetto. Più elementi sono collegati al complesso, maggiore è l’ influenza del complesso sulla psiche dell’individuo.

Jung crede inoltre che l’inconscio personale sia molto più vicino alla superficie di quanto pensava Freud e per questo la terapia junghiana si preoccupa molto relativamente delle esperienze remote dell’infanzia. Nella psicologia analitica sono invece il presente e il futuro le chiavi per l’analisi della nevrosi e per il suo trattamento.

Costo della Terapia online, Individuale e di Coppia, 70 euro

– L’INCONSCIO COLLETTIVO è il contributo più originale e controverso di Jung alla psicologia dinamica ed è la differenza più importante fra Freud e Jung.

L’inconscio collettivo è, per Jung, un inconscio condiviso con altri membri della specie umana; esso comprende memorie latenti dal nostro passato ancestrale ed evolutivo.

“La forma del mondo in cui una persona nasce è già innata in lui, come un’immagine virtuale” (Jung, 1953).

Secondo Jung, la mente umana ha caratteristiche innate “impresse” su di essa come risultato dell’evoluzione. Queste predisposizioni universali derivano dal nostro passato ancestrale; la paura dell’oscurità, o dei serpenti, o dei ragni potrebbe esserne un esempio.

Tuttavia più importanti delle tendenze isolate, sono quegli aspetti dell’inconscio collettivo che si sono sviluppati in sottosistemi separati della personalità: memorie e immagini ancestrali, che Jung chiama archetipi.

Una intervista sulla violenza domestica

Cosa sono gli archetipi?

Gli archetipi (Jung, 1947) sono immagini e pensieri che hanno significati universali nelle varie culture e possono, allo stesso modo, mostrarsi nei sogni, nella letteratura, nell’arte o nella religione.

Jung crede che i simboli di diverse culture siano spesso molto simili, in quanto emersi da archetipi condivisi che riguardano l’intera razza umana. Per Jung dunque, è il nostro passato primitivo la vera base della psiche umana, è questo ciò che dirige e influenza il comportamento attuale.

Jung parla di un gran numero di archetipi ma presta attenzione in particolare a quattro di essi:

– La “persona” (o maschera), che è il volto esteriore con il quale ci presentiamo al mondo. Nasconde il nostro sé reale e Jung lo descrive come l’archetipo della “conformità”. Questo è il volto o il ruolo pubblico che una persona presenta agli altri come se fosse un’identità diversa da quella che è realmente (come se recitasse una parte).

– L’anima / animus. E’ l‘immagine speculare del proprio sesso biologico, cioè il lato femminile inconscio nei maschi e le tendenze maschili nelle donne. Ogni sesso manifesta atteggiamenti e comportamenti dell’altro sesso, in virtù di tanti secoli di convivenza. La psiche di una donna contiene aspetti maschili (l’archetipo dell’animus), e la psiche di un uomo contiene aspetti femminili (l’archetipo dell’anima).

Jung sostiene che questi archetipi sono prodotti dell’esperienza collettiva di uomini e donne che vivono insieme da tantissimi anni. Tuttavia, nella moderna civiltà occidentale gli uomini sono scoraggiati dal vivere il loro lato femminile e le donne dall’esprimere tendenze maschili.

Il risultato è che il pieno sviluppo psicologico di entrambi i sessi viene così compromesso. La svalutazione delle qualità femminili, da parte della società patriarcale e la predominanza della persona (la maschera), hanno reso comune non essere mai sinceri nella realtà.

– L’ombra. Questo è il lato animale della personalità (come l’Es di Freud). È la fonte delle energie creative e distruttive dell’essere umano.

– Il Sé fornisce un senso di unità nell’esperienza. Per Jung, lo scopo ultimo di ogni individuo è quello di raggiungere uno stato di individuazione.

Jung sceglie il termine Sé per designare l’intero essere umano, considerato come un’entità superiore all’ego. Trae questa espressione dalla filosofia orientale, da secoli impegnata a risolvere questi problemi e collega la sua concezione della totalità dell’uomo al Mandala (un cerchio di meditazione) del buddismo tantrico.

Il concetto di Sé si riferisce a un’entità psichica in grado di porre fine ai propri desideri, un punto di arrivo.

Relazione La sessualità femminile fra sapere e potere

Convegno Diventare Donne

18 Marzo 2023, Castelferretti Ancona

- I sogni

Jung crede che i sogni siano il modo in cui comunichiamo con l’inconscio e non un modo per liberare i nostri impulsi repressi dal nostro inconscio. Se Freud utilizzava i sogni nella psicoanalisi, per comprendere il passato dei suoi pazienti, Jung li utilizzava in senso prospettico, per capire da essi come imparare a muoversi nel proprio futuro.

- La terapia

Nella terapia, mentre Freud si concentrava sull’analisi dei conflitti inconsci, Jung enfatizzava la ricerca di significato e di senso nella vita.

Dr. Giuliana Proietti

PSICOTERAPIA SESSUOLOGIA ONLINE

Costo della Terapia online, Individuale e di Coppia, 70 euro

Anche su Instagram!

Una lezione divulgativa su Freud e il suo libro "Totem e Tabù"

Autori:

Autori:

Dr. Giuliana Proietti - Dr. Walter La Gatta

A+

Psicolinea ti consiglia anche...

L'occultismo secondo Freud e J...

Psicoanalisi: il Comitato Segr...

Liberarsi dalla bestia cattiva...

Freud - Psicologia del ginnasi...

A Dangerous Method: il nuovo f...

Consulenza online Questioni di...

Dr. Giuliana Proietti

Psicoterapeuta Sessuologa

TERAPIE INDIVIDUALI E DI COPPIA

ONLINE

La Dottoressa Giuliana Proietti, Psicoterapeuta Sessuologa di Ancona, ha una vasta esperienza pluriennale nel trattamento di singoli e coppie. Lavora prevalentemente online.

- Delegata del Centro Italiano di Sessuologia per la Regione Umbria

- Membro del Comitato Scientifico della Federazione Italiana di Sessuologia.

Oltre che al lavoro clinico, ha dedicato la sua carriera professionale alla divulgazione del sapere psicologico e sessuologico nei diversi siti che cura online, nei libri pubblicati, e nelle iniziative pubbliche che organizza e a cui partecipa.

Per appuntamenti:

347 0375949 (anche whatsapp)

mail: g.proietti@psicolinea.it

Visita anche:

www.giulianaproietti.it